车企芯片荒全面蔓延,国产汽车芯片“超车”机会来了吗?

撰文|蔡家伦、编辑|禾子

自2020年底开始,芯片荒便席卷了整个汽车行业,包括奥迪、大众、福特、戴姆勒、丰田等汽车巨头纷纷因芯片短缺而减产、推迟汽车交付,甚至有不少汽车厂家已经停工。除了汽车领域以外,包括消费电子、物联网等市场都受到了不同程度的影响。

对于芯片短缺问题,各大供应商的高层均作出了回应,比如说英特尔公司的新任首席执行官帕特·基辛格在接受哥伦比亚广播公司新闻采访时表示:“全球半导体短缺困扰着众多行业,这种情况可能再几年后仍然无法得到解决,我们要等到几年才能解决”。

除了帕特·基辛格以外,某Tier 1高管在接受媒体采访时表示:“2021年二季度是最困难的时候,一方面我们把整个渠道里面的库存拉空了,另一方面是美国德州暴雪、瑞萨工厂失火等黑天鹅事件导致的停产使得现状更加严峻,所以我个人感觉第二季度是我们最痛苦的季度。”

出于“肯定”,大众集团已经发出警告,第二季度面临的芯片供应挑战以及产量损失将比第一季度更大。

芯片供应商偏心

很多人都会好奇,为什么汽车行业好像在一夜之间就出现了芯片短缺的情况,重点是这一情况迅速辐射到全球各大车企,甚至连大众、丰田等都无一幸免。

故事要从2020年的疫情开始说起,由于受到疫情的影响,居家工作、视频会议和在线教学等新模式快速建立,加上封锁措施让大家被迫在家逗留,这一切的改变导致大家对计算机、游戏机、智能手机等消费电子产品需求大增。疫情期间,汽车销量出现大幅度降低。

在此消彼长的背景下,不少芯片供应商开始将重心偏向于消费电子产品的芯片制造。值得一提的是,由于美国政府在2020年实施对华为的制裁政策,让小米、OPPO等多家国内消费电子产品制造商感受恐慌,开始大规模的抢购并囤积芯片,为当下芯片短缺加剧埋下了伏笔。

看到这里,不少读者会发出疑问,汽车芯片目前的需求量那么大,为什么零部件供应商不选择在消费电子芯片制造上抽出一部分工作人员到车载芯片的生产制造中。

事实上,由于上文中芯片供应商将大部分的重心集中到5G和服务器等尖端芯片上并获得了高额的利润之后,车载芯片这些基础芯片被战略性忽视,所以芯片制造商当下难以腾出手来应对汽车、计算机显示器等产品中广泛使用的老式、不那么复杂的半导体的高需求。

治标不治本

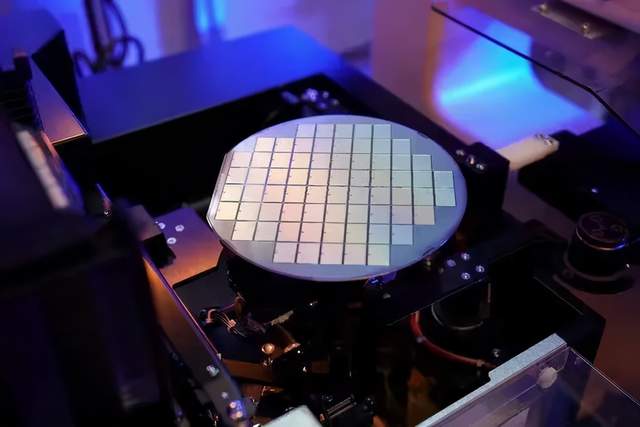

目前全球芯片供应商都在想方设法提高产量,虽然芯片的产量得到了小幅增长,但是想要解决目前从汽车、家电等产品生产的短缺问题还是不太可能。以全球最大的代工芯片制造供应商之一的格罗方德公司为例,为了完成大量的订单,该公司正在调动所有工程师从美国、新加坡等工厂挤出一点额外产量。至于具体的解决方案,主要包括推迟某些维护工作,稍微加快一下晶圆在生产线上的“移动”速度。

至于为什么供应商不选择建造一个新的晶圆厂?可以先来看一下建造一个晶圆厂到底有多难。

正常情况下,建造和装备一个晶圆厂至少需要2年时间,其成本可能高达数十亿美元。另外,工厂里最先进的机器造价可能高达1亿美元,而且规模很大,需要3架747飞机才能运送。通常在晶圆厂建成,一个芯片通常需要3个月的时间来制造,最尖端的芯片则需要更长的时间。所以,对于大多数半导体制造商来说的,新建工厂无疑是一场豪赌,重金押注芯片的增长是否能够持续下去,是否会在新工厂投产之后,芯片的需求开始逐渐减少。

不过,按照当下5G、自动驾驶、微控制器等的持续发展,芯片需求也将会随之增长。所以,目前大多数的半导体公司仍然愿意拨出巨额资金来提升产能。比如说台积电在今年4月份公布了业界有史以来最大的投资,在未来3年内拨出1000亿美元来提升产能。除了台积电以外,

除了供应商方面在积极解决芯片短缺问题以外,各国的政府也同样在为解决芯片短缺而努力。美国总统乔·拜登在4月13日与汽车和科技高管会面时的呼吁两党推动加强美国半导体产业。目前拜登已经拨出了500亿美元,作为2.3万亿美元基础设施计划的一部分,以促进美国的半导体生产。

不过,拜登拨出的500亿美元对当下的芯片短缺问题还是起不到太大的影响。根据行业组织半导体工业协会的数据显示,要想让美国的芯片达到自给自足的的水平,需要在十年内投入超过1.4万亿美元的投资和政府激励措施。换句话说,即使在政府的介入下,芯片短缺问题依旧无法得到解决。

值得一提的是,要在短时间之内的提高芯片的产能,制造芯片所需的机械设备也是必不可少的一步。据了解,中国最大的芯片制造供应商中芯国际获深圳政府23.5亿美元的资助,建造一家专注于基础芯片制造工艺的新工厂。虽然中芯国际预计新工厂将会在2022年开始投入生产,但是由于迟迟未能获得新的芯片制造设备,导致投产时间依旧无法得到确定。有销售二手芯片制造设备的公司表示,目前制造半导体所需机械设备的交货时间增加了1倍甚至4倍。

中国智造要来了

虽然我国目前还没有任何一家自主品牌被曝出芯片短缺问题,但是并不意味着我们完全没有危机。事实上,我国的情况并不乐观,据数据显示,2019年我国芯片进口率超过90%,先进传感器、车载网络、三电系统、底盘电控、ADAS等关键系统芯片过度依赖进口。其中,电动汽车中价值仅次于动力电池的IGBT,98%以上需要从国外进口,且价格是国外的1.2倍至1.8倍。

在芯片短缺持续蔓延的情况下,我国实现自主研发芯片已经是刻不容缓。

根据目前获得信息显示,“中国制造2025”计划中明确提出要大力发展第三代半导体产业。根据计划,2020年半导体核心基础零部件、关键基础材料应实现40%的自主保障,2025年要达到70%。国家曾在一年前给相关的产业拨款了1600亿元,用于支持芯片科技的创新。日前中芯国际,已经成功向国家递交了一份报告,将要在2021年成功实现12纳米的半导体芯片进行量产的全面计划。

有调查机构认为,十四五规划将重点支持半导体产业链各个关键“卡脖子”环节,主要包括先进制程、关键的半导体设备和材料等领域。在国家战略强力助推下,中国半导体产业将保持高速发展,国产替代趋势。从某种程度上来说,芯片短缺并不完全是一个危机,它让高层看到问题所在给出顶层设计方向。

点评

短期之内,芯片短缺问题或许还无法得到解决,甚至会延续更久。不过,经过了此次芯片短缺之后,我国的车企以及相关部门将会更加清楚地认识到自主研发的重要性,不仅能够促进自主芯片的研发,同样也会对汽车领域其他关键零部件技术的发展起到促进作用。另一方面,解决芯片问题并非一朝一夕、一年二年之事,需要在国家在基础科学等领域给予长期的有针对性的政策引导。

(本文系《禾颜阅车》原创,未经授权,不得转载)